海外規格にあたって注意すべき3つのポイント

海外規格対応の実務で気をつけるべき点はいくつかあります。ここでは代表的、かつ、意外と見落としがちな3つのポイントを紹介いたします。

ポイント1 規格適合は「装置全体」で必要

北米や欧州向けのご相談をいただく際に「部品をUL認証品やCEマーク品に置き換えれば大丈夫か?」といったご質問をよくいただきます。海外規格対応では部品を置き換えるだけでなく、販売単位である「装置」としての規格適合が必要です。

電線の太さ、色、離隔距離、筐体板厚、保護機器容量、短絡定格など、様々な要素を総合的にクリアする必要があります。

ポイント2 日程には余裕が必要

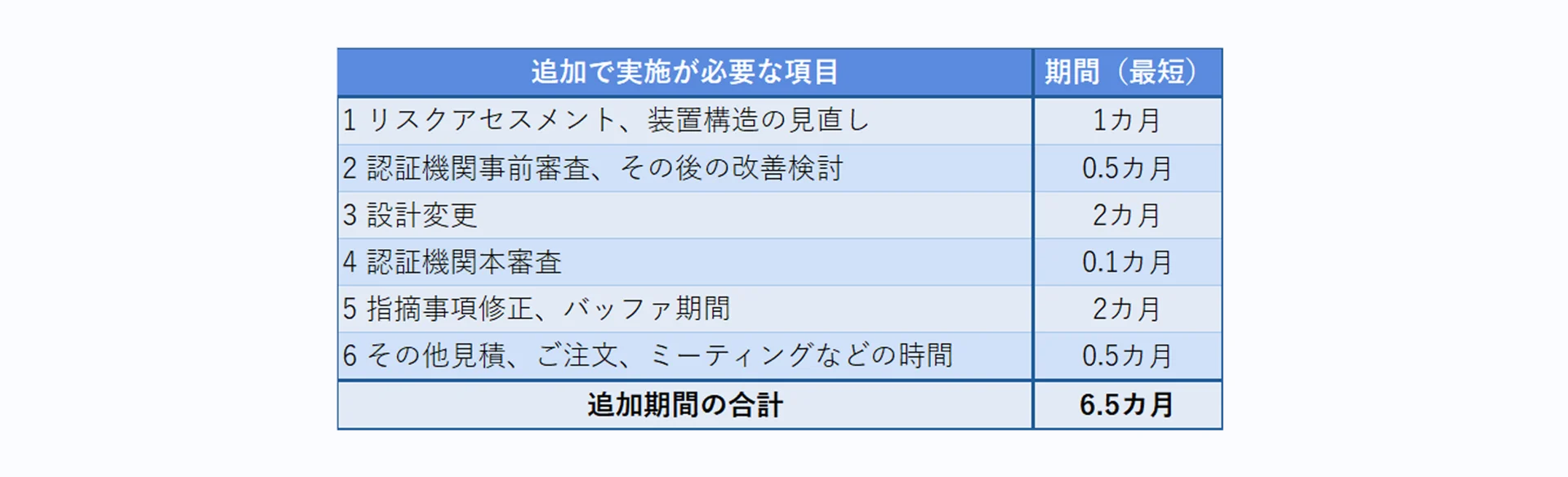

特に北米や欧州へ機械類を販売する際は、認証機関の評価や新たなドキュメント作成などが必要となることがあります。

リスクアセスメントから行う場合は、半年~1年程度余分に時間がかかります。余裕を持った生産計画を立てることをお勧めします。

■欧州・北米向けの機械販売で追加で必要となる項目及び実施に要する期間

ポイント3 認証機関はコンサルティング業務ができない

CEマーキングやアメリカ向けフィールドエバリュエーションで、認証機関に評価を依頼することも多く見受けられます。その過程のなかでご相談いただく内容のなかで多いのが

「認証機関に依頼したものの、最適な設計変更がどのようなものか答えが出ない」

というものです。

認証機関はISO/IEC 17021(適合性評価―マネジメントシステムの審査および認証を提供する機関に対する要求事項)に沿って運営されます。 ISO/IEC 17021において、認証機関がコンサルティング業務を行うことを禁止する規定があります。

試験官が不合格者に対して試験直後に不合格理由の解説をして、その後またその試験官が試験に立ち会うという関係は癒着を生みやすいため避けるべき、ということが背景にあるのでしょう。

つまり、認証機関に評価業務を依頼しても、得られるものは評価レポートのみで、装置を具体的にどのように改造するのが妥当かという答えを得ることはできません。

また、認証機関がコンサルタントを紹介することも基本的にできません。

認証機関に評価ではなく技術ミーティングなどの形で依頼をした場合は、ある程度の回答は得られることもあります。しかし、装置や制御盤は多種多様です。認証機関の評価エンジニアが対応できる範囲も限られてきます。

そのため、特に初めて認証機関に依頼される際は、先にコンサルタントにご確認いただくことをお勧めします。 コンサルタントを選ぶ基準は、包括的な提案ができるかどうかを重点的に確認するのがポイントです。

制御盤と海外規格 大辞典

- 制御盤と海外規格 Q&A Q DC24Vのセンサーやバルブも「CEマーク付き」であることが必要でしょうか?

- 制御盤と海外規格 世界の規格、マーキング、認証機関

- 制御盤と海外規格 機械類に必要な3つのマニュアル

- 制御盤と海外規格 海外規格にあたって注意すべき3つのポイント

- 制御盤と海外規格 適合の基本原則「優先すべき規格」「適合させるべき規格」とは?

- 制御盤と海外規格 理解すべきマイナー規格とは? 『UL508A』『NFPA79』以外の規格を解説