「リスクアセスメント」よくあるNG項目

目次

〔NGその1〕運搬据え付け、廃棄の期間が漏れている

製造物責任が及ぶ期間は一般的に「引き渡しから廃棄まで」です。 そのため、運搬据え付けや廃棄についての注意喚起等はメーカーの責任範囲です。

リスクアセスメントではそれらの期間も忘れないようにする必要があります。

〔NGその2〕対象者がオペレーターとメンテナンス担当者しかいない

これまでの実績では多くの場合で「接近者」も対象にする必要がありました。 つまり、近くを歩いている人、隣の装置のオペレーター、見学者、などが該当します。

実際にこれらに該当する人物が危害を受けることは少ないですが、もれなく検討する必要があります。

〔NGその3〕算出するための細分化された要素が曖昧

リスク評価において最も難しいのは危害の発生確率の算出です。 一般的には「曝露頻度」「動作頻度」「回避可能性」などを考慮します。しかしこれらの項目に落とし込むのが難しいケースもあります。その場合、個別に発生確率の要素を分解して算出します。

ここで重要となるのは、どのような方法であっても「細分化した項目が連続していること」です。

例えば「転んだ拍子に頭から装置に突っ込んで、頭を挟まれる」という事象があったとします。

その際、検討する項目が「曝露頻度」「動作頻度」「回避可能性」のみであった場合、無理やりそこに当てはめて記入すると 「転ぶ確率」なのか「転んで頭から突っ込む確率」なのかが曖昧になりがちです。

様々なリスクがある中で画一的なテンプレートを使用する以上、記入しにくい場面はあります。しかし、目的は「危害の発生確率」を算出することだということを忘れず正しく記載することが重要です。

〔NGその4〕カバー類では「危害のひどさ」は低減できない

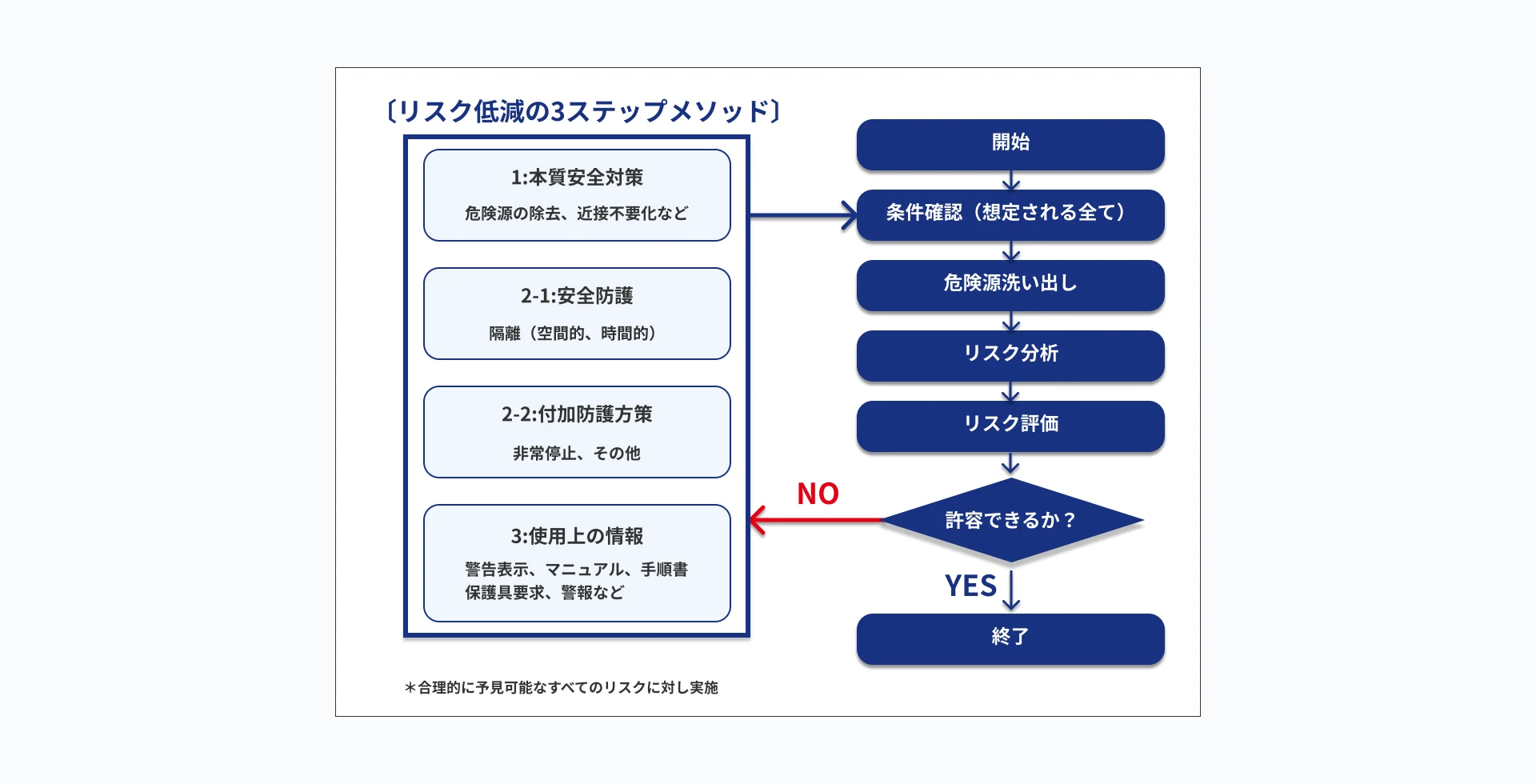

カバー類で危害を低減できそうな印象を持ちがちですが、“危害のひどさ”を低減できるのは、3ステップメソッドのうちの最優先対策である「本質的安全対策」だけです。

■リスク低減の3ステップメソッド

例えば回転鋸刃であれば、刃物を使わない、速度を落とす、形状を変える、などが該当します。

カバー類が正しく機能しているうちは、危害は発生しません。

カバーが破損する、隙間から手が入る、メンテナンス等でカバーを開けた状態、などを検討する場合は、残留リスクの対策として改めて別の行を設けて個別に対策を検討する必要があります。

制御盤と海外規格 大辞典

- 制御盤と海外規格 Q&A Q DC24Vのセンサーやバルブも「CEマーク付き」であることが必要でしょうか?

- 制御盤と海外規格 世界の規格、マーキング、認証機関

- 制御盤と海外規格 機械類に必要な3つのマニュアル

- 制御盤と海外規格 海外規格にあたって注意すべき3つのポイント

- 制御盤と海外規格 適合の基本原則「優先すべき規格」「適合させるべき規格」とは?

- 制御盤と海外規格 理解すべきマイナー規格とは? 『UL508A』『NFPA79』以外の規格を解説