「知らなかった」ではすまない!3つの「暗黙の了解」とは?

その1 Field Evaluationでは発注の一本化が重要

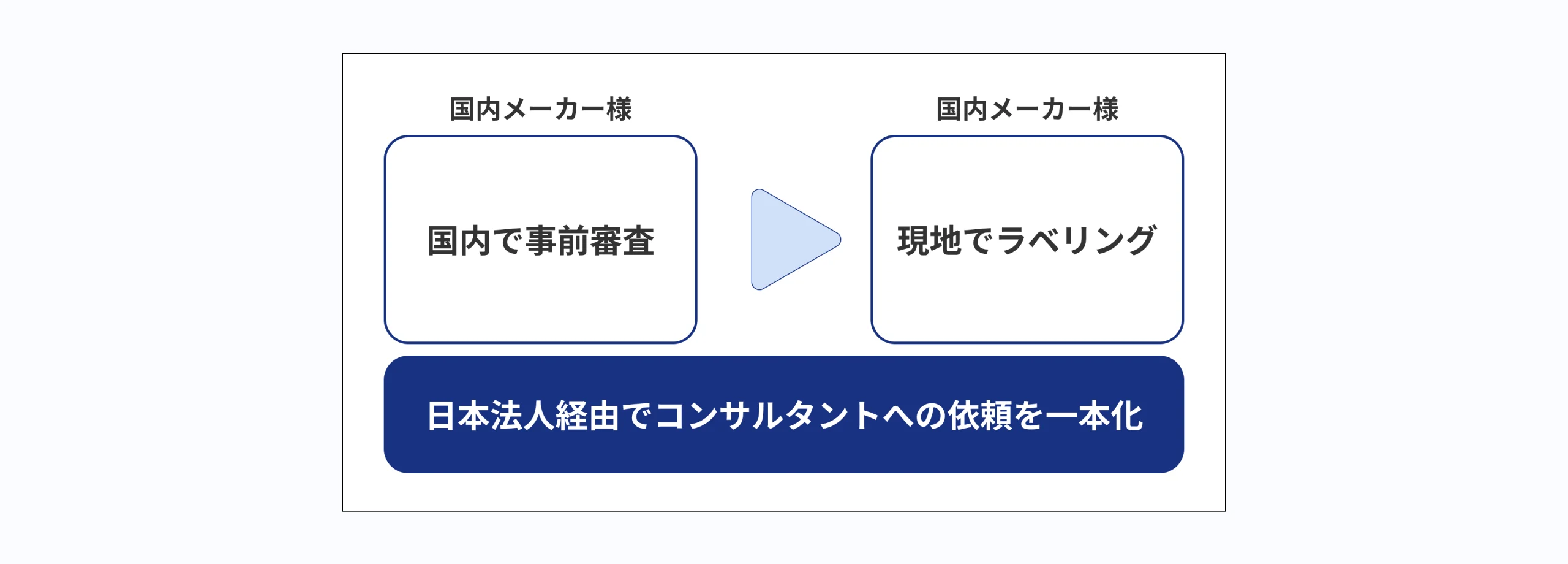

『北米規格の歴史と概要』に記載した通り、アメリカに納品する機械装置は原則 Field Evaluation が必要です。そのField Evaluation は、NRTL(US法人)しかできません。従って、NRTLの日本法人で事前審査を行い、その後米国法人で最終ラベリングを行います。

米国法人の最終審査は、日本法人のレポート類が完全に不適合の無いものである場合は、一般的に詳細評価を省略します。

ただし、ULとSGSなど日本とアメリカが別のNRTLである場合は原則省略不可能です。

このような日本と米国での二段階審査の場合、それぞれを別ルート(例えば日本は装置メーカー様、米国はユーザー様など)でも手配可能ですが、米国での審査も全てNRTLの日本法人経由で依頼することもできます。

本来どちらのルートで依頼しても同じはずなのですが、実際は若干の違いがあります。

それは、米国側の評価内容(省略可否)は米国側エンジニアが判断するという点に起因します。

通常、装置の Field Evaluation は認証と比較すると若干評価が甘く、厳密には不適合な点があっても、装置として総合的に安全である根拠が確認できれば適合もしくは対象外として判定することがあります。

日本での事前審査では、そのような判断がなされた点がレポートに記載されることになります。

■発注の一本化が重要

米国側エンジニアは、原則レポートのみを確認し、日本法人側の判断が概ね問題ないと判断すれば、現地審査を大幅に省略し、短期間低コストで Field Evaluation が完了するのですが、特殊な条件付きで合格判定がされた場合などは、追加評価をするといった判断をされることもあります。

この点において、米国現地審査を同NRTL日本法人経由で依頼する場合、日本のエンジニアから米国のエンジニアにメール等でレポートが受け渡されるのですが、同時に非公式ながらある程度の情報伝達がなされます。

つまり、その装置特有の安全の考え方や見るべきポイントなどもある程度は伝わるため、現地で日本法人のレポートの判定が覆されたり追加の指摘が出る確率が下がることに繋がります。

その2 コンサルタントに評価立ち合いを希望する際は、手配代行が必要な場合あり

NRTLの評価においては、不適合の指摘などに対してはどのように対応すべきでしょうか。この際、判断が厳しすぎないか、別の考え方で安全性を認めてもらえないか、場合によっては何か誤解をされていないか、といった点を都度確認することが重要です。

NRTLエンジニアは、規格については熟知していますが、その装置についてはほぼ初見であることもあります。使い方やメンテナンス方法、過去のヒヤリハット事例などに詳しいのは、メーカー様側ということも珍しくはありません。そのため、都度詳細確認、妥当性解説などを行うことがポイントになるのです。評価を適切にコントロールすることが最終的に最適な設計となる近道です。

とはいえ、認証機関とのやりとりは専門的な要素が多く、メーカー様ご自身では適切な受け答えができず、結果かなり偏った構造の装置になってしまった事例を数多く見てきました。

そういったことを避けるためには、専門のコンサルタントが評価に立ち合い、受け答えを代行することが有効です。

しかしながら、NRTLなどの評価機関は、コンサルタントを同業とみなし立ち合いを拒否することがあります。

コンサルタント経由で認証機関の手配をすると、コンサルタントが依頼主となり評価に立ち会うことができるため、メーカー様のみで認証機関からの指摘に対して受け答えをせざるを得ないといった状況を避けることが可能となります。

なお、『海外規格にあたって注意すべき3つのポイント』でも記載した通り、認証機関は原則コンサルティング業務ができませんので、初期のご相談もまずはコンサルタントにしていただくことが重要です。

三笠精機はこれまで数多くの Field Evaluation に携わった実績がありますので、ご要望に応じて最適な認証機関の選定と評価立ち合いが可能です。

その3 アメリカといえばUL?NRTLの違いについて

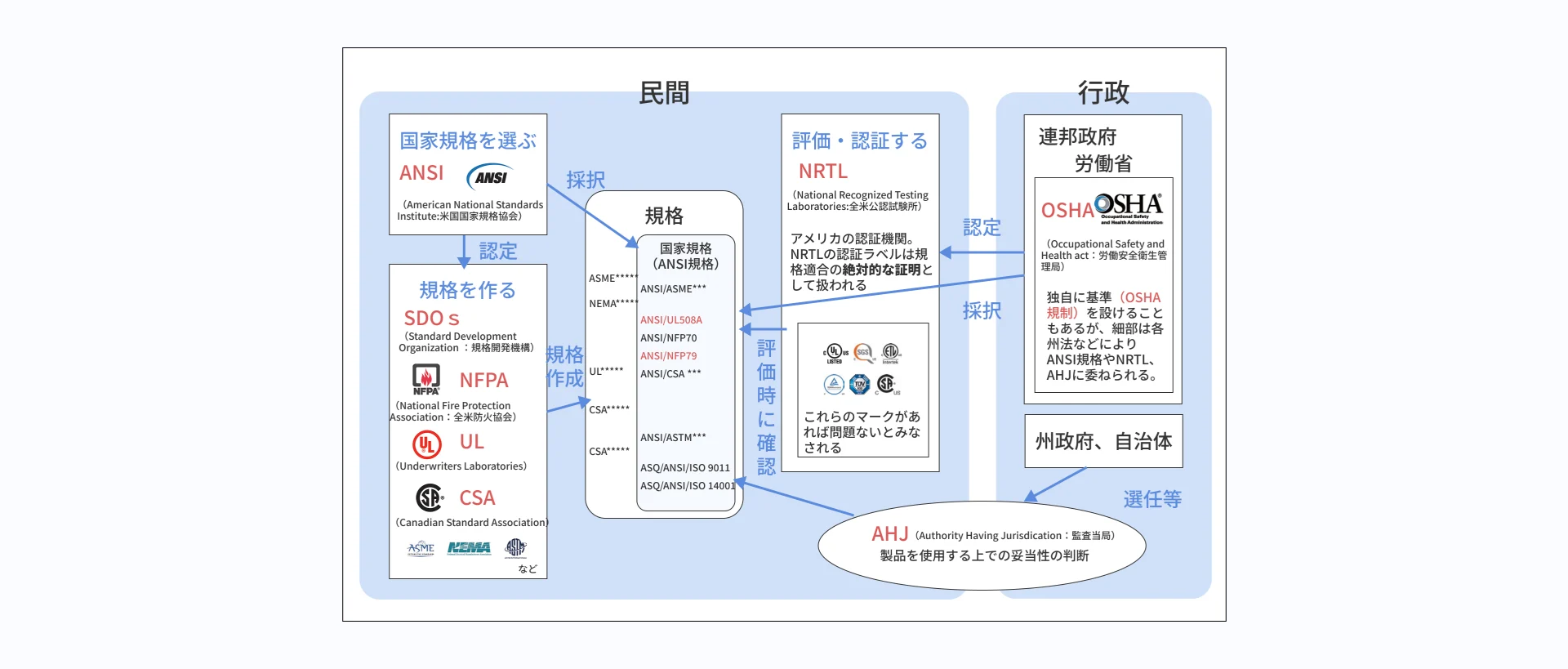

アメリカに装置を販売する際、ULという単語は良く目にするかと思いますが、『北米規格の歴史と概要』で記載した通り、NRTLはULでもSGSでもTUVでもインターテックでも、どこでも法的な扱いに違いはありません。

■主な規格と認証機関の関係

ただし、ULについてはNRTL(認証機関)であると共にSDO(規格を作る団体)でもあり、また機械類の構成品である電気機器の殆どがUL規格で評価されます。

この場合、電気機器の認証を取得する場合、規格を作ったULと同じグループであるNRTLとしてのULで認証をする方が、より規格に対して正確な評価がされると判断されやすいということは想像しやすいかと思います。

実際、制御盤内のNRTL認証の99%はULによる認証品であると言えます。

同様に、装置に関してもUL508Aを中心にANSI規格となったUL規格が適合規格として選定されるケースが多いため、ULの認知度が自ずと上がる結果となりました。

とはいえ、NRTLはそれぞれ微妙に異なる特徴的な認証スキームがあります。規格の解釈の正確さ、柔軟さ、認証可能なカテゴリの幅広さ、非認証コンポーネントの取り扱いなどで大きな違いがあるため、重視されるポイントによって最適なNRTLは変わります。

また、NRTL認証は装置等にかける保険等にも影響があります。

例えば、ユーザー側が特定のNRTL認証品に対して保険の特約などがある場合、ユーザー要求として認証や Field Evaluation をする NRTLに指定が入る場合があります。

これら事項を総合的に判断し、最適なNRTLを提案できるかどうかが、協業先を選ぶ際の判断ポイントと言えるのではないでしょうか。

制御盤と海外規格 大辞典

- 制御盤と海外規格 Q&A Q DC24Vのセンサーやバルブも「CEマーク付き」であることが必要でしょうか?

- 制御盤と海外規格 世界の規格、マーキング、認証機関

- 制御盤と海外規格 機械類に必要な3つのマニュアル

- 制御盤と海外規格 海外規格にあたって注意すべき3つのポイント

- 制御盤と海外規格 適合の基本原則「優先すべき規格」「適合させるべき規格」とは?

- 制御盤と海外規格 理解すべきマイナー規格とは? 『UL508A』『NFPA79』以外の規格を解説