リスクアセスメントの基本手法

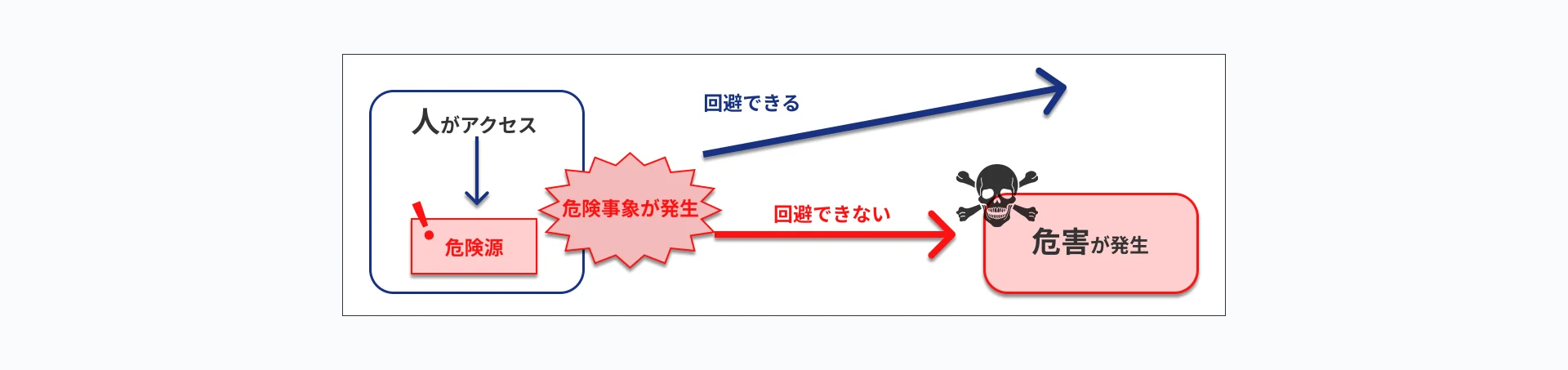

「リスク」といっても細分化すると様々な要素に分けられます。 まず「危険源」があり、そこに人がアクセスする中で「危険事象」が発生し*、「回避」できなければ「危害」が発生します。それらを正しく分けて考えることがリスクアセスメントの第一歩です。

*長時間の作業による腰痛、といった観点でのリスクもありますが、ここでは割愛します。

■リスクを分解する

機械類がどういったものかを改めて定義し、どこでどういった使われ方をするのか、どういったメンテナンスが必要かなどを決めつつ、機械類の要素を細分化してそのスペック等も洗い出します。これにより、機械の設置・稼働開始以降のリスク評価の前提条件や根拠として扱います。

一例としてワーク投入で説明します。

- ワーク投入はロボットが実施するのか手で入れるのか

- 子どもなどが立ち入れる環境にあるのか、専門の知識がある作業者以外の立ち入りを制限するような現場なのか

- 作業者のなかに女性がいるかどうか

- 搬送物の重量はどの程度か

- 速度や加速度はどうか

- 圧力はどの程度か

これらを洗い出してまとめることで、危害が発生したときの程度を一様に評価することができます。

リスクの洗い出し(危険源の同定)

装置内の全ての要素について、危険源となり得るものを洗い出します。その際、危険である理由となる要素をはっきりしておくことが重要です。

ひとつのものでも、速度が危険な場合もあれば、質量が危険な場合もありますので、そういった場合は分けて考える必要があります。

リスク分析・リスク評価

洗い出した危険源について、どのような条件でどのような危害が発生するかを分析し、発生し得る危害が許容できるかを判断します。 「危害のひどさ」と「発生確率」を元にリスクレベルを決定し、許容できるかどうかを判定します。

加算法、マトリクス法など様々な方法がありますが、同じ基準で評価できていればどのような方法で行っても問題ありません。

許容できる程度のリスクと判断されたものはそれ以上の対策は不要として構いません。

許容できないリスクの対策検討

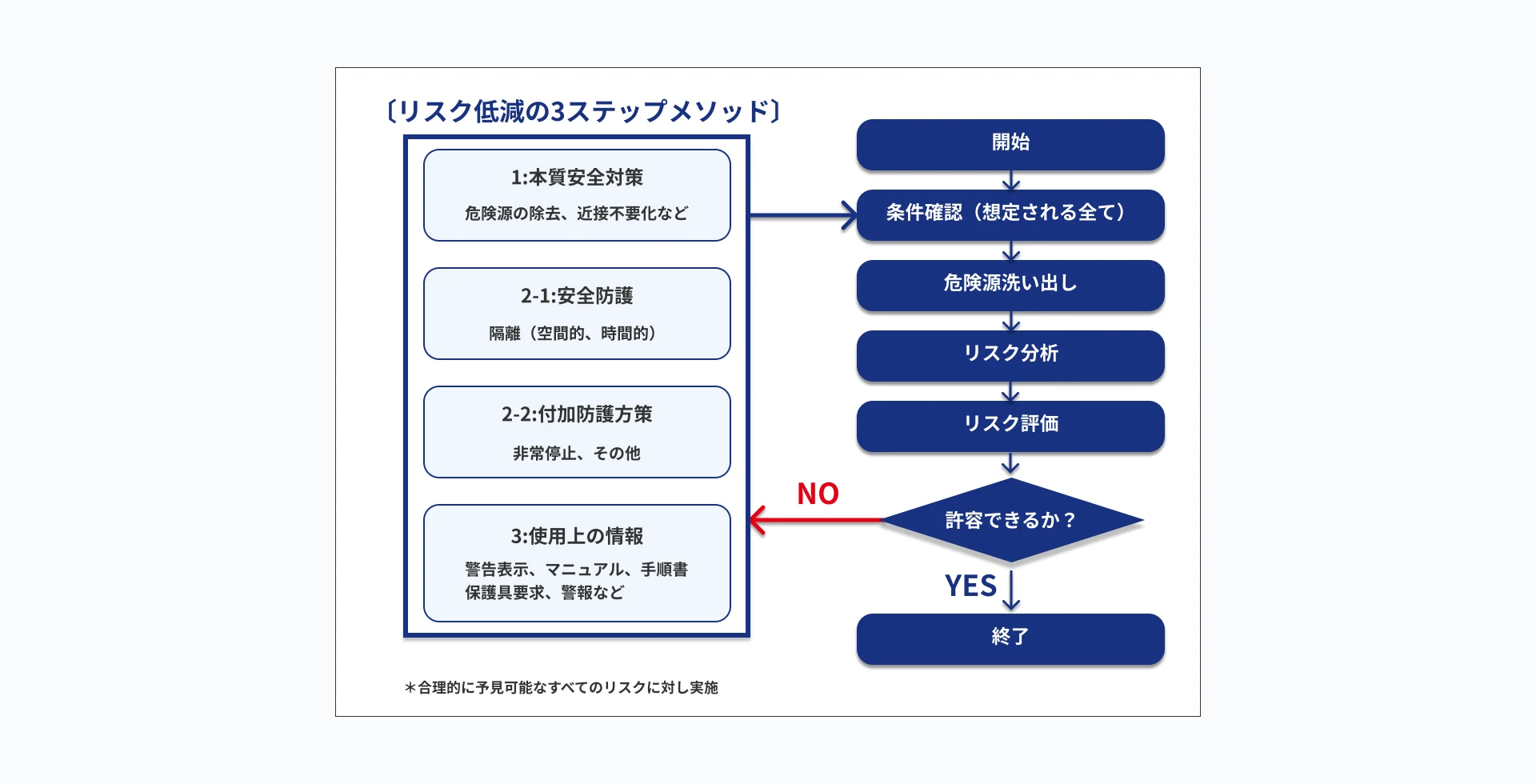

高い確率で大けがするなど、メーカーとして許容できない高リスクの危険源については、対策が必要です。 対策は複数あることが多いですが、根本的な対策から順番に3ステップメソッドで検討し、都度再評価することが重要です。

■リスクアセスメントと改善の基本フロー「リスク低減の3ステップメソッド」

制御盤と海外規格 大辞典

- 制御盤と海外規格 Q&A Q DC24Vのセンサーやバルブも「CEマーク付き」であることが必要でしょうか?

- 制御盤と海外規格 世界の規格、マーキング、認証機関

- 制御盤と海外規格 機械類に必要な3つのマニュアル

- 制御盤と海外規格 海外規格にあたって注意すべき3つのポイント

- 制御盤と海外規格 適合の基本原則「優先すべき規格」「適合させるべき規格」とは?

- 制御盤と海外規格 理解すべきマイナー規格とは? 『UL508A』『NFPA79』以外の規格を解説